黄金を喰らえ!

サブカル、まんが、アニメ、東洋思想、能力バトルetc...

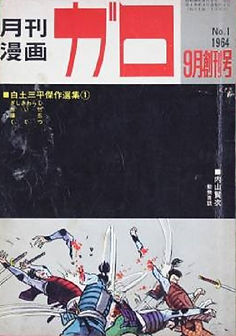

月刊漫画ガロ

「月刊漫画ガロ」は、漫画誌に燦然と煌めくマニア向けの雑誌です。漫画家に限らず多くの異彩を発掘しました。

同誌は「忍者武芸帳」のヒットで、すでに貸本劇画で大家だった白土三平先生の「カムイ伝」を掲載すべく、青林堂社長・長井勝一氏が1964年に創刊した雑誌です。

漫画の神・手塚治虫が同誌に対抗して「火の鳥」を連載すべく、67年に創刊した雑誌が「COM」を創刊することとなります。以降「ガ��ロ」「COM」は、60年代マイナーシーンを牽引する重要な雑誌として双璧を成す存在となります。

71年、白土先生の「カムイ伝」の一部が連載を終了すると、安部慎一、鈴木翁二、古川益三、通称ガロ三羽烏と称された先生方の時代となります。

76年ごろより、南伸坊編集長時代の「面白主義」を打ち出すようになります。糸井重里+湯村輝彦、嵐山光三郎、荒木経惟、安西水丸、赤瀬川原平、渡辺和博など。貸本劇画色は薄められ、「ヘタウマ」とのちに生まれるような傾向が生まれてきます。

80年代に入ると、蛭子能収、ひさうちみちお、平口広美、杉浦日奈子などの先生方が登場。中でも、蛭子能収、みうらじゅん、根本敬などの先生方は、マルチにその活躍の場を広げていきました。というか、原稿料でないので他の仕事もしなければいけなかったわけですが、、、

90年長井編集長の高齢と経営悪化を受け、話し合いののちPCソフト開発会社のツァイトを経営する山中潤氏が、経営責任者に、92年には長井が編集長を辞し、山中が編集長に就任しました。この頃、看板作家ねこじる先生を初め女性作家が大変多かった。古屋兎丸先生をはじめ、ゼロ年代の〈サブカル〉系まんが雑誌のスターも同誌に寄稿しはじめていました。また、内田春菊「南くんの恋人」のドラマ化、北島行徳「無敵のハンディキャップ」あがた森魚「オートバイ少女」の映画化、つげ義春「ねじ式」のゲーム化(!)などと行ったメディアミックスを行なっていたのも、この時代の特徴と言えます。

しかし、1997年8月に、「ガロ」は突然の休刊を迎えます。その原因は山中社長兼編集長のワンマン経営による編集部との確執でございました。同年2月にはCD-ROMマガジン「デジタルガロ」を発売しましたが、編集部は採算が合わないと猛反対。それにも関わらず、山中氏は「売れる!」と強く主張し、わずか3週間の過密スケジュールで制作・発売を強行しました。しかしながら、搬入10万部に対して実売数は15000〜18000部という結果になり、大きな赤字を出すこととなりました。

その後、総辞職されたガロ編集部は、96年に亡くなった長井氏が「何かあった時にこの名前を使えよ」と残した社名を冠した「青林工藝社」を設立。97年10月に「マンガの鬼」を発し、これが後に現在(2023年12月)も続く、「アックス」となります。